Inhalt

Das Wichtigste in Kürze

Die drei Aggregatzustände sind:

-

- fest (Feststoff), Abkürzung “s” (engl. solid)

- flüssig (Flüssigkeit), Abkürzung “l” (engl. liquid)

- gasförmig (Gas), Abkürzung “g” (engl. gaseous)

Sie unterscheiden sich durch die Teilchenanordnung und ihren Bindungen. Wir haben letztere im nächsten Bild mit kleinen schwarzen Strichen eingezeichnet.

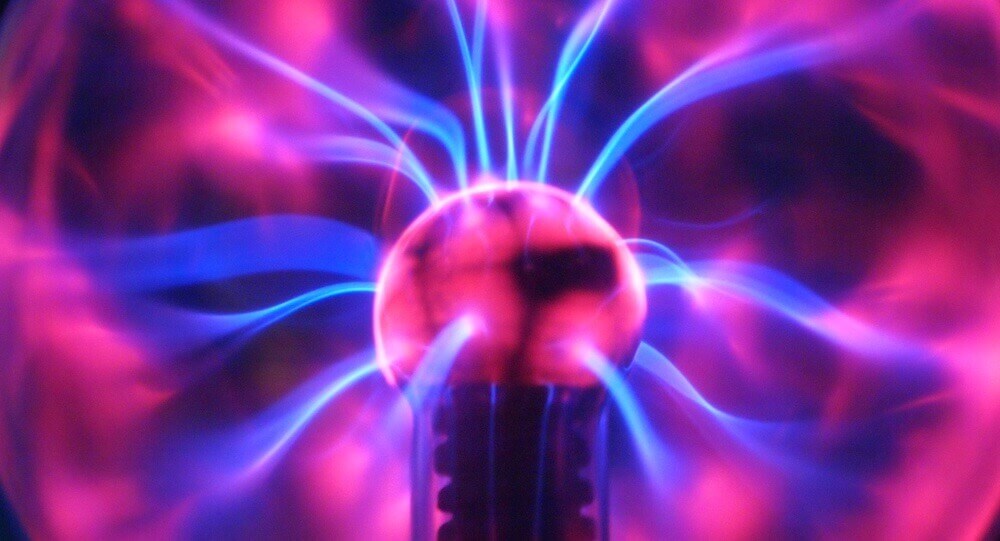

Das Plasma wird als vierten Aggregatzustand betrachtet: Einzelteilchen (wie beim Gas), jedoch elektrisch geladen und damit mit starken Coulombkräften, die anziehend und abstossend wirken.

Weitere Artikel zu diesem Thema:

Tutorial Videos

Beachte, dass das Wort Dampf mit Vorsicht zu gebrauchen ist. Der sichtbare Dampf, den wir im Alltag mit Dampfwolken und Dampfschwaden oder Nebel bezeichnen, ist physikalisch gesehen kein Dampf, sondern kleinste Tröpfchen der kondensierten Flüssigkeit in Luft.

Richtiger Wasserdampf ist im Gaszustand und ist absolut unsichtbar, d.h. perfekt transparent. Die Teilchen sind einzeln unterwegs und deshalb nicht sichtbar. Luftfeuchtigkeit ist nicht sichtbar.

Die Übergänge von einem Aggregatzustand zu einem anderen werden in den Phasenübergängen diskutiert.

Plasma gilt als vierter Aggregatzustand. Beim Plasma sind die Teilchen ebenfalls von einander getrennt. Sie sind jedoch elektrisch geladen, so dass sie den Coulombkräften unterliegen, was dem Plasma ein Verhalten gibt, das sich vom denjenigen des Gases deutlich unterscheidet.

Die Bindungen zwischen den Teilchen

Die Feststoffbindung ist eine starke Bindung der Teilchen. Sie sind so stark im Kristall gebunden, dass sie sich nicht mehr einen anderen Platz wählen können. Ihr Platz ist fix im Kristall und sie behalten ihre Nachbarn.

In der Flüssigkeitsbindung sind die Bindungen zwischen den Teilchen auch stark, wenn auch etwas weniger stark als beim Feststoff.

Hier können die Teilchen sich innerhalb des Flüssigkeitstropfens bewegen und ihren Platz ändern. Es ist diese Bewegung, die zur Entdeckung der Brownschen Bewegung führte.

Nichtsdestotrotz sind die Teilchen in der Flüssigkeit gebunden und können den Tropfen nicht einfach so verlassen, denn dazu fehlt ihnen die nötige Energie.

Im Gaszustand sind die Teilchen frei jeglicher Bindung, was wir als den idealen Gaszustand bezeichnen.

Bindung als Potenzialtopf verstehen

Die Bindung, im Fall des Festkörpers oder der Flüssigkeit, kann als energetischen Potenzialtopf gesehen werden. Durch ihre gegenseitige Wechselwirkung (Kraft) senken die Teilchen ihre Energie und diejenige ihrer Nachbarn ab und bilden diese Potenzialtöpfe. Wir merken uns:

- Die Teilchen können sich im Potenzialtopf bewegen (thermische Bewegung)

- Die Teilchen können mit genug Energie den Potenzialtopf verlassen

Das Bild des Energiepotenzials bzw. des Potenzialtopfs haben wir z.B. beim Gravitationspotenzial oder beim elektrischen Potenzial.

Das Teilchen ist in einem Potenzialtopf gefangen, wie ein Kügelchen in einer kleinen Schale. Eigentlich ist das Kügelchen frei in der Schale. Es kann deshalb in der Schale hin- und her- oder auch im Kreis rollen. Das Kügelchen kann aber erst dann die Schale verlassen, wenn es genügend Energie hat, um über den hohen Rand zu kommen.

Plasma

Das Plasma wird als vierter Aggregatzustand bezeichnet. Obwohl es einem Gas am nächsten kommt – die Teilchen bewegen sich einzeln – so unterscheidet sich das Plasma vor allem durch die Coulombkraft, die zwischen den Teilchen wirkt.

Plasmateilchen sind nämlich elektrisch geladen: Es sind positive oder negative Ionen und Elektronen. Sie ziehen sich deshalb an oder stossen sich ab. Die Coulombkraft ist eine extrem starke Kraft und sie hat deshalb einen grossen Einfluss auf das Verhalten des Plasmas, abweichend von dem des Gases.

Mit dem Ionisierungsgrad wird der Anteil der ionisierten Teilchen am Gesamten angegeben. Plasmas können vollständig ionisiert sein (Ionisierungsgrad von 100%), aber durchaus auch einen sehr geringen Ionisierungsgrad haben, d.h. wo die Mehrheit der Teilchen noch elektrisch neutral ist.

Die meisten Plasmas zeigen ein typisches Leuchten, das z.B. in der Beleuchtungstechnik Einsatz findet (u.a. Plasmalampen). Ein Blitz besteht aus ionisierter Luft. Sie ist im Zustand des Plasmas und leitet den Strom der Blitzentladung. Luft im Gaszustand leitet den elektrischen Strom nicht – sie ist ein Isolator.

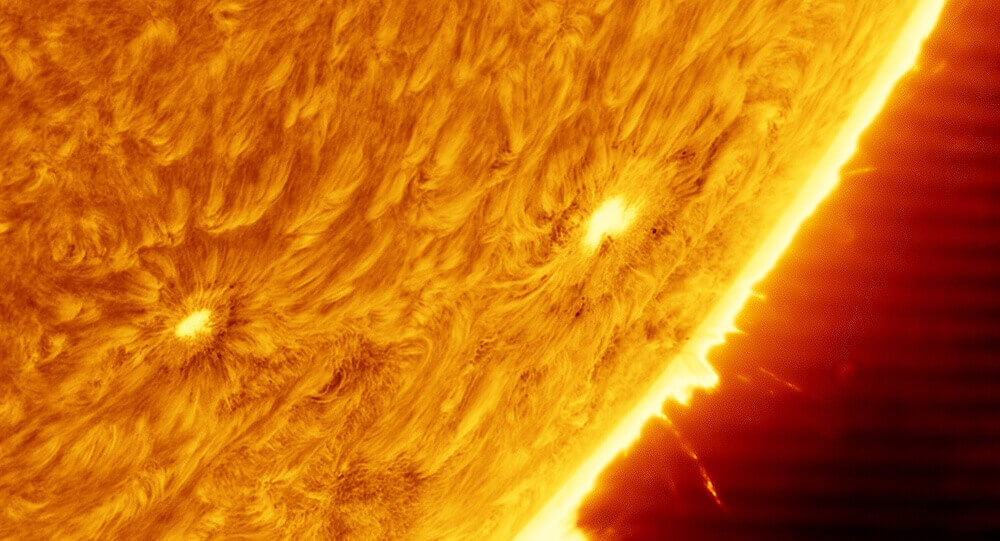

Auch wenn für uns Plasmas eine Seltenheit sind, so ist mehr als 99% der gesamten sichtbaren Materie im Universum, d.h. ohne die dunkle Materie gerechnet, ist im Plasmazustand.

Die Sonne, aber auch die anderen Sterne, bestehen aus Plasma. Durch die hohen Temperaturen sind die Wasserstoffatome ionisiert. Die Bewegungen der Teilchen ist so heftig, dass das Elektron bei einem Zusammenstoss herausgeschlagen wird. Dadurch ist die Sonne gewissermassen eine ”Plasma-Suppe” aus Protonen (ionisierte Wasserstoffatome), Elektronen und ionisierten Heliumatomen.

Auf der Erde finden wir natürliche Plasmas in den erwähnten Blitzen und in der Ionosphäre (Polarlichter). Bei den technischen Anwendungen kann noch das Plasmaschneiden erwähnt werden, wo die hohe Temperatur eines Plasmas genutzt wird, um Metall zu trennen.

Mini-Test

Um Zugang zum Mini-Test zu kriegen,

musst du vollwertiges Mitglied im Hacker-Club sein.

publiziert:

überarbeitet:

publiziert:

überarbeitet:

Schreib deine Frage / Kommentar hier unten rein. Ich werde sie beantworten.

Inhalt

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.