Inhalt

Das Wichtigste in Kürze

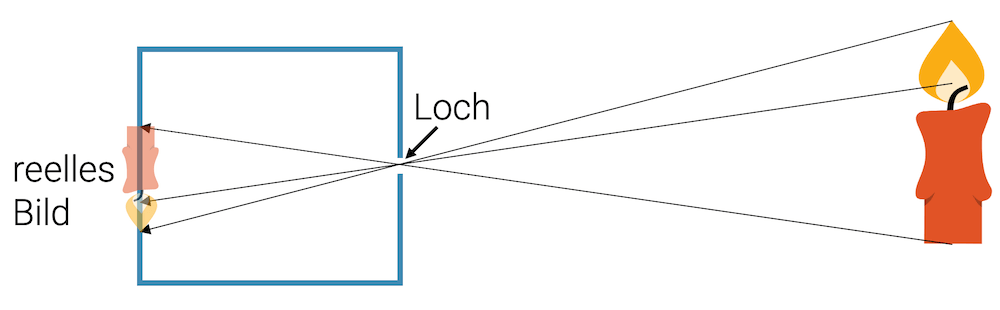

Eine Camera Obscura (Lochkamera) ist ein dunkler Bereich, in welchen Licht nur durch eine kleine Öffnung eintreten kann.

In ihrem Innern entsteht ein reelles Bild an der Rückwand der Lochkamera. Das Bild ist reell, weil es durch Lichtstrahlen erzeugt wird, die an diesem Ort physikalisch vorhanden sind. Diese Lichtstrahlen können von da aus auch streuen, so dass das Bild aus verschiedenen Richtungen betrachtet werden kann.

Jeder Bildpunkt wird nur durch Strahlen aufgebaut, die genau vom entsprechenden Gegenstandspunkt her stammen.

Je kleiner das Loch der Camera Obscura, desto schärfer das Bild. Allerdings wird das Bild dadurch auch dunkler (schwächere Leuchtkraft). Bei einem grossen Loch kommt mehr Licht herein (helleres Bild), aber das Bild wird dafür weniger scharf.

Strahlensatz der Optik:

\[ \frac{G}{g} \; = \; \frac{B}{b} \]

wobei die Grossbuchstaben für die Grösse des Gegenstands und des Bilds stehen, die Kleinbuchstaben für die Weite von Objekt/Bild zum Loch der Camera Obscura.

Tutorial Videos

(Es gibt leider keine Tutorial Videos zu diesem Thema)

Funktionsweise

Der Mensch hat die Camera Obscura (Lochkamera) schon vor sehr langer Zeit entdeckt. Dies ist vor allem ihrer Einfachheit zu verdanken – es braucht wirklich nur einen dunklen Raum und ein Loch. Es gibt Vermutungen, dass bereits schon in der Steinzeit gewisse Höhlenmalereien mit Hilfe dieses Effekts gemacht worden sind.

Auch wenn die Lochkamera keine technische Bedeutung hat, so ist sie ein immer noch faszinierendes Phänomen und für das Grundverständnis der Strahlenoptik sehr wertvoll.

Für eine Lochkamera reicht schon eine Kartonschachtel in welche ein kleines Loch gebohrt wird. Das Problem ist nur, dass wir das Bild nicht sehen, das in der Schachtel erzeugt wird – ausser, wenn die Schachtel die Grösse eines kleinen Raums hat. Man kann aber auch die Rückseite der Schachtel mit einer lichtdurchlässigen Folie (oder Backpapier) ausstatten und dann das schwache Bild in einem abgedunkeltem Raum betrachten.

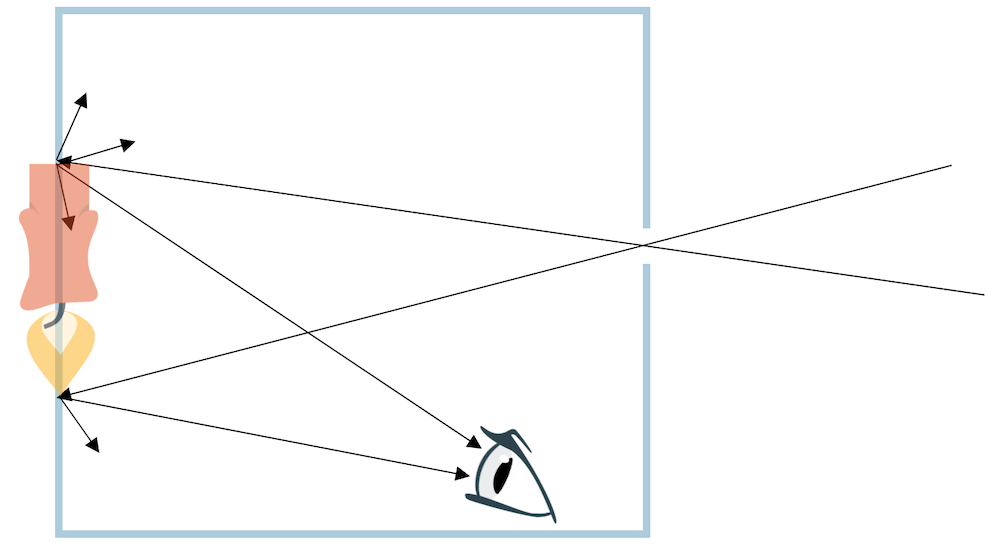

Das Erste, was einem auffällt, ist, dass das Bild auf dem Kopf steht. Der Grund ist ganz einfach. Die wenigen Lichtstrahlen, die durch das Loch durchtreten, treffen auf die Rückseite der Camera Obscura auf. Die Strahlen überkreuzen sich und erzeugen deshalb ein Bild, das auf dem Kopf steht. 🙃

Wie sieht unser Auge?

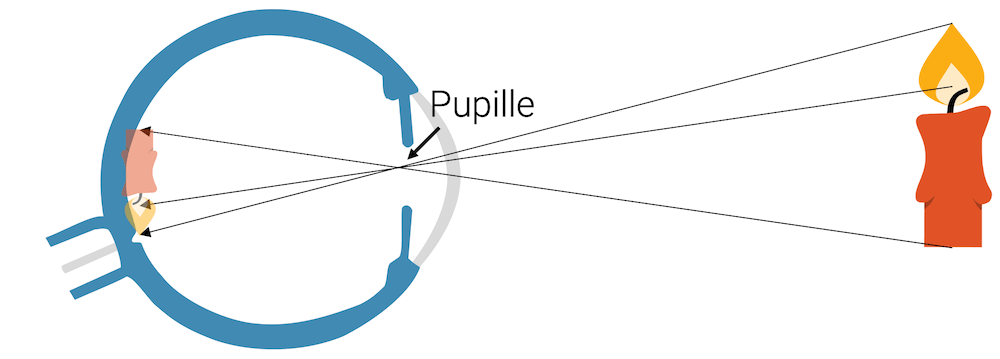

Unser Auge ist ein bisschen wie eine Camera Obscura. Es ist eine hohle Kugel, in welche nur das wenige Licht eintritt, das durch die kleine Öffnung der Pupille eingetreten ist. Die Pupille ist jedoch grösser als bei einer Lochkamera und würde ein ziemlich unscharfes Bild ergeben (Der Grund dafür wird etwas weiter unten erklärt).

Das menschliche Auge löst dieses Problem mit Hilfe einer Sammellinse und die Strahlenverläufe sind deshalb etwas komplizierter. In unserem Auge ist aber das Bild auch auf dem Kopf.

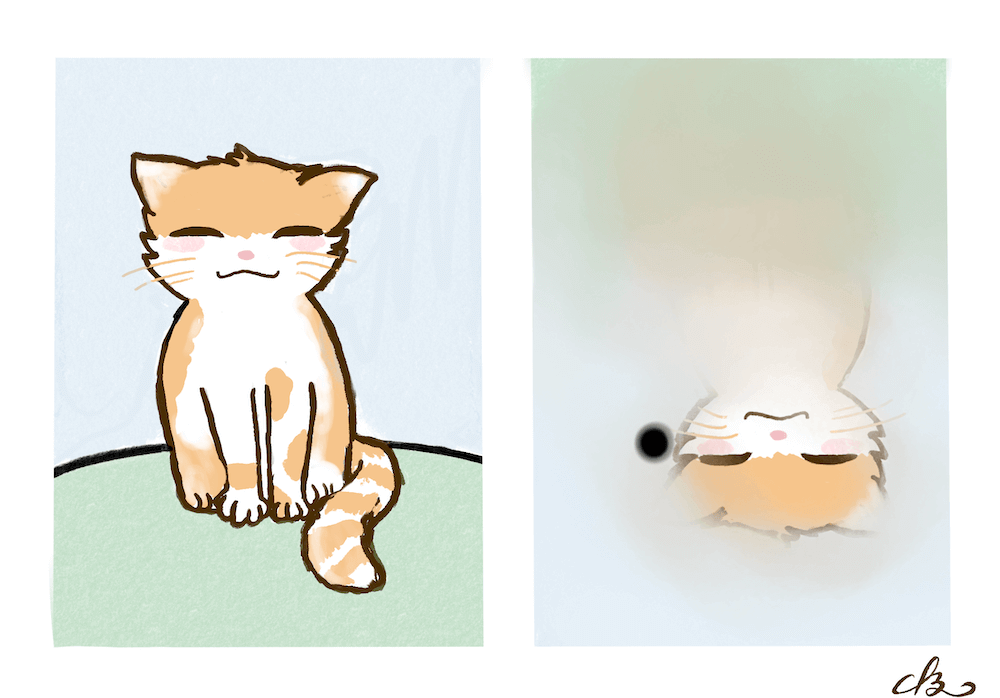

Wenn das Bild in unserem Auge auf dem Kopf steht…warum sehen wir nicht alles umgekehrt? Das Gehirn hat sich daran gewohnt und was unten auf der Netzhaut erscheint, ist für uns automatisch oben. Die beiden folgenden Bilder zeigen, wie das Bild von unserer Netzhaut etwa aussehen müsste.

Das Bild ist nicht nur auf dem Kopf, sondern auch weitgehend unscharf, ausser in der Mitte, wo das Auge besonders viele Nerven hat (gelber Fleck). 👀

Image by Yangchen Brunner

In der Tierwelt gibt es tatsächlich noch die sog. Perlboote, die eine Camera Obscura als Auge haben. Sie haben keine Augenlinse, d.h. ihre Pupille ist wirklich nur eine kleine Öffnung, die Licht durchlässt.

Image by Jessica Cogar, shared on unsplash.com

Entstehung eines reellen Bilds

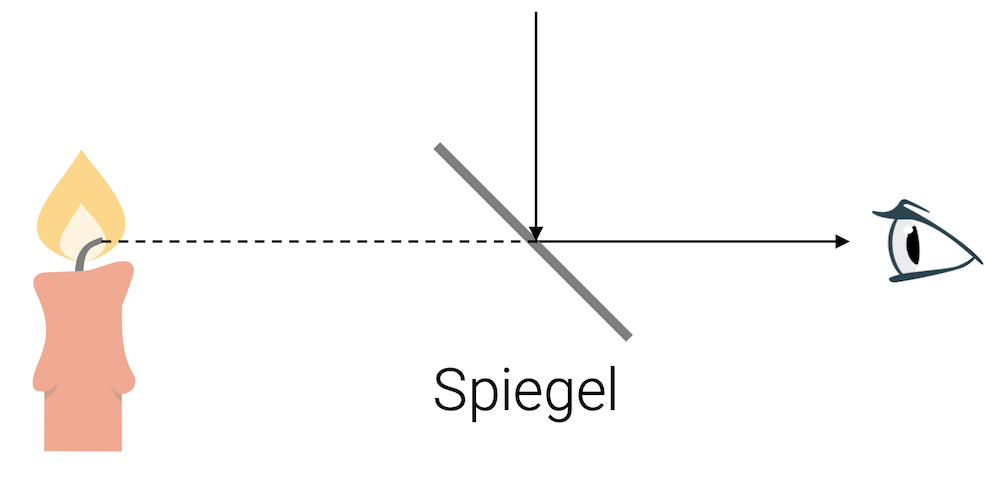

Beim Spiegel entsteht ein virtuelles Bild, weil es dem Beobachter vorgaukelt, irgendwo zu sein, wo es gar nicht ist.

Am scheinbaren Ort sind vielleicht Lichtstrahlen gar nicht möglich. Wenn wir in unseren Spiegel schauen, sehen wir hinter der Wand einen quasi-vergrösserten Raum. Hinter dem Spiegel ist aber die Wand, in welcher es gar keine Lichtstrahlen haben kann. Deshalb ist das Bild des Spiegels virtuell.

Bei der Camera Obscura entsteht ein reelles Bild. Es ist ein Bild und kein reelles Objekt. Was aber durchaus reell ist, sind die Lichtstrahlen, die das Bild erzeugen. Sie sind wirklich dort. Echte Lichtstrahlen, die am vermuteten Ort tatsächlich sind und von dort aus ins Auge gehen können, erzeugen ein reelles Bild.

Diese Lichtstrahlen können auch auf einem Schirm streuen, so dass das Bild aus verschiedenen Richtungen betrachtet werden kann.

Damit wirklich ein Bild entsteht, muss sichergestellt sein, dass die Lichtstrahlen sich nicht wild überlagern. Es braucht zusätzlich die Bedingung, dass an jedem Ort nur der gleiche Bildpunkt dargestellt wird, der vom gleichen Gegenstandspunkt herkommt.

Im obigen Bild wird die Flammenspitze tatsächlich nur an einem bestimmten Ort auf der Rückwand der Lochkamera abgebildet.

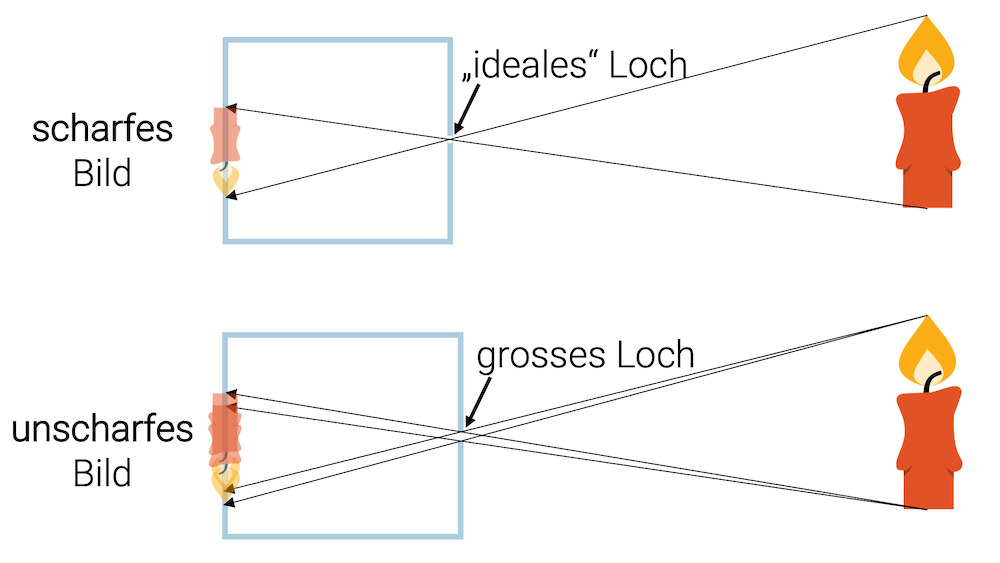

Einfluss der Lochgrösse

Für eine Camera Obscura ist ein kleines Loch ideal. Je kleiner desto schärfer wird das Bild. Leider wird das Bild dadurch aber auch schwächer, d.h. dunkler. Der Grund dafür ist ganz einfach: Je kleiner das Loch, desto weniger Licht lässt es durch.

Bei einem grossen Loch werden vom gleichen Gegenstandspunkt mehrere Lichtstrahlen durchgelassen. Diese treffen an verschiedenen Orten auf der Rückwand auf, obwohl sie für den gleichen Bildpunkt gewesen wären. Beispielsweise treffen Lichtstrahlen von der Flammenspitze an verschiedenen Orten im unteren Teil der Rückwand auf. Sie sollten aber eigentlich alle zu einem einzigen Punkt zusammenfallen, nämlich zum Bildpunkt der Flammenspitze im Bild.

Wenn das Bild der Flammenspitze durch die verschiedenen Strahlen erzeugt wird – es hat ja noch alle Strahlen dazwischen – und diese sich über ein kleines Gebiet verteilen, dann entsteht ein unscharfer Fleck der Flammenspitze. Das Gleiche geschieht mit allen anderen Teilen der Kerze. Es ist so, als wären viele gleiche Bilder übereinander gelegt worden, diese aber immer ein bisschen verschoben worden sind.

Ein grosses Loch erzeugt deshalb ein unscharfes Bild der Kerze. Allerdings muss man sagen, dass das Bild durch die grössere Anzahl Lichtstrahlen dafür heller und kräftiger wirkt.

Strahlensatz der Optik

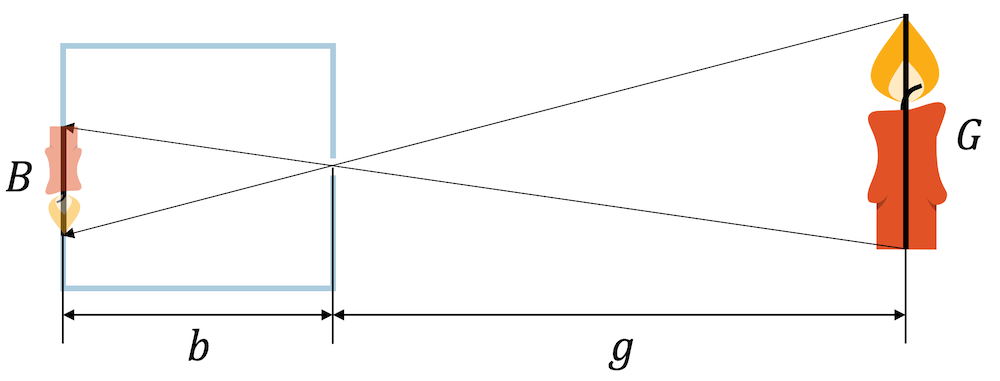

In der folgenden Grafik sind vier Längen eingetragen:

- Gegenstandsgrösse \(G\)

- Gegenstandsweite \(g\), d.h. Abstand Gegenstand zu Loch

- Bildgrösse \(B\)

- Bildweite \(b\), d.h. Abstand Bild zu Loch

Diese vier Grössen sind mathematisch miteinander verknüpft. Wir erkennen, dass die beiden Strahlen der Flammenspitze und des Kerzenbodens eine geometrische Anordnung zeigen, die wir vom Strahlensatz in der Geometrie kennen. Gemäss dem Zweiten Strahlensatz sind die Verhältnisse der Dreiecksseiten gleich, d.h.

\[ G : g \quad = \quad B : b \]

Mit Hilfe von Brüchen erhalten wir so den Strahlensatz der Optik:

\[ \frac{G}{g} \; = \; \frac{B}{b} \]

wobei die Grossbuchstaben für die Grösse des Gegenstands und des Bilds stehen, die Kleinbuchstaben für die Weite vom Objekt/Bild zum Loch der Camera Obscura.

Weitere Videos

Aufgabensammlung

Lernziele

Mini-Test

Um Zugang zum Mini-Test zu kriegen,

musst du vollwertiges Mitglied im Hacker-Club sein.

publiziert:

überarbeitet:

publiziert:

überarbeitet:

Schreib deine Frage / Kommentar hier unten rein. Ich werde sie beantworten.

Inhalt

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.