Inhalt

Das Wichtigste in Kürze

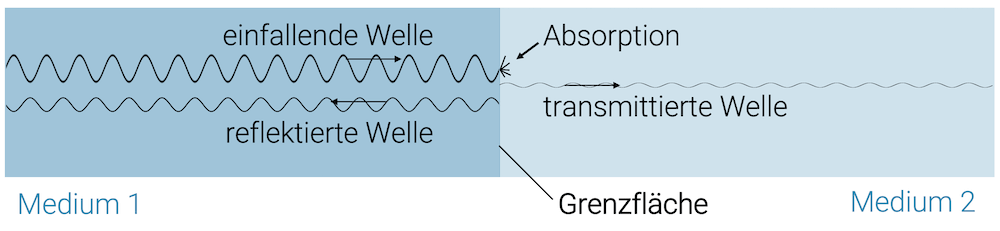

Die Reflexion ist eine typische Welleneigenschaft, die an der Grenzfläche von einem Medium zum Nächsten auftritt (z.B. Luft zu Wasser).

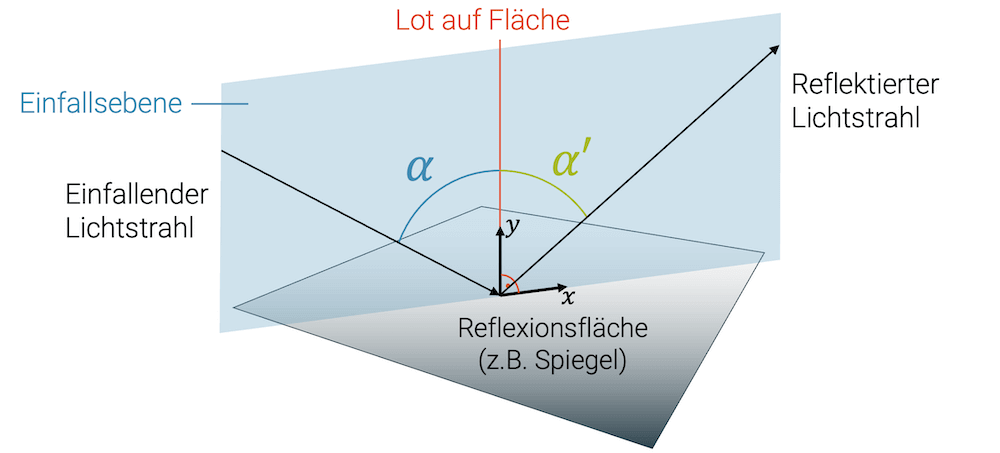

In der Strahlenoptik (geometrische Optik) beschreibt das Reflexionsgesetz, wie ein Strahl an der Spiegelebene reflektiert wird: Er fällt im Einfallswinkel \(\alpha\) und reflektiert mit gleichem Reflexionswinkel \(\alpha’\). Beide Winkel werden zum Lot auf die Spiegelebene gemessen.

\[ \alpha = \alpha’ \]

Der Strahl bleibt in der Einfallsebene, die den einfallenden Strahl, den reflektierten Strahl und das Lot auf die Ebene beinhaltet.

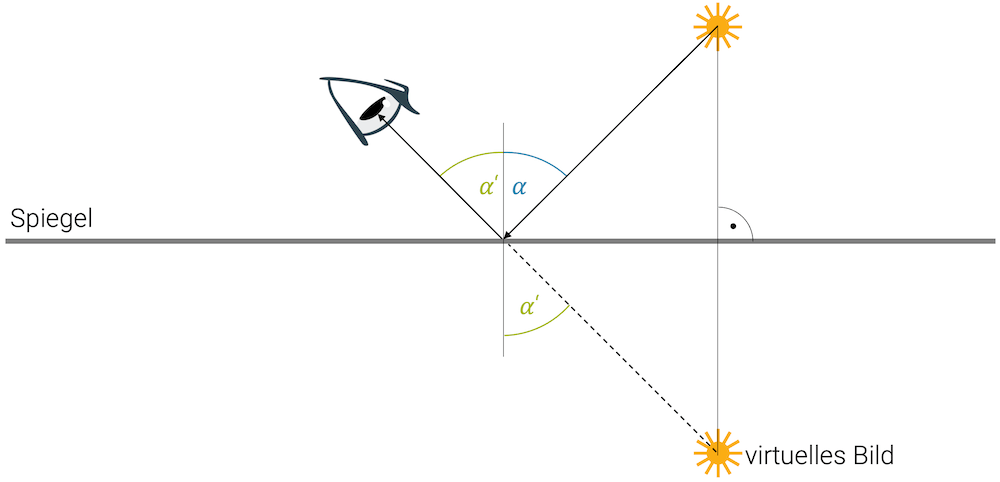

Da der Beobachter mangels zusätzlicher Information immer davon ausgeht, dass der ins Auge einfallende Strahl auf direktem Weg gekommen ist, entsteht für ihn ein virtuelles Bild, das in gleichem Abstand zur Spiegelebene, aber hinter ihr zu liegen kommt. Das Bild heisst virtuell, weil es ein vom Beobachter vermutetes Objekt am falschen Ort ist, wo weder Objekt, noch Lichtstrahlen physikalisch vorhanden sind.

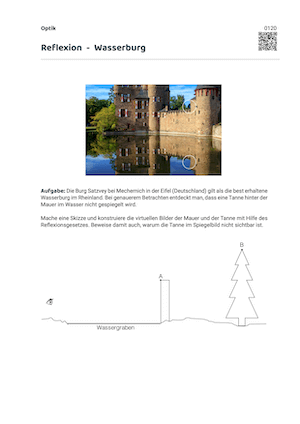

Konstruktion des virtuellen Bildes einer Reflexion:

-

- Das Lot von der Punktquelle auf die reflektierende Fläche fällen

- Den virtuellen Bildpunkt in gleichem Abstand zur Spiegelebene auf dem Lot abtragen

- Den Lichtstrahl vom virtuellen Bildpunkt zum Auge ziehen: Das gibt uns den Reflexionspunkt (genauer Ort der Reflexion auf der Grenzfläche)

- Verbinden des Reflexionspunktes mit der realen Punktquelle

Mit Hilfe dieser Konstruktion ist sichergestellt, dass das Reflexionsgesetz erfüllt ist.

Hack

Manchmal ist es nützlich, nicht das beobachtete Objekt, sondern den Beobachter zu spiegeln.

Der Strahlengang stimmt auch hier, denn wir könnten uns ja vorstellen, dass der Beobachter leuchtet und seine Strahlen zum Objekt schicken. Diese Strahlen müssen den genau gleichen Weg einnehmen, wie die ursprünglichen Strahlen vom Objekt zum Beobachter (einfach nur umgekehrt), weil, wenn wir den Film rückwärts laufen lassen, passiert ja genau das: Die Lichtstrahlen gehen vom Beobachter zum Objekt (Zeitumkehr).

Tutorial Videos

(Es gibt leider keine Tutorial Videos zu diesem Thema)

Reflexion als Welleneigenschaft

Die Reflexion ist eine der typischen Eigenschaften von Wellen. Alle Wellen, ob Wasser-, Schall-, Erdbeben- oder elektromagnetische Wellen, zu welchen das Licht gehört, reflektieren an Grenzflächen von zwei verschiedenen Medien.

- Ein Teil der Welle wird im ersten Medium reflektiert (Reflexion)

- Ein Teil der Welle wird absorbiert (Absorption)

- Ein Teil der Welle wird im anderen Medium transmittiert (Transmission)

Die Welle wird nicht vollständig reflektiert, sondern ein Teil wird absorbiert, d.h. die Energie der Welle wird in eine andere Energieform umgewandelt (meist in thermische Energie). Ein Teil der Welle wird in das andere Medium transmittiert, wo sich die Welle weiter fortpflanzt.

Wenn Licht von der Luft (Medium 1) auf Wasser (Medium 2) auftrifft, wird es ebenfalls zum Teil reflektiert. Dabei entsteht das bekannte Spiegelbild im Wasser. Ein Teil des Lichts dringt aber auch in das Wasser ein. Das Wasser gilt ja als transparent. Das Licht ist im Wasser aber bereits schwächer, weil ein Teil zurück in die Luft reflektiert und ein Teil im Wasser absorbiert worden ist.

Bei Spiegeln trifft das Licht zuerst auf das Glas, wo es bereits schon ein bisschen reflektiert wird. Das meiste Licht wandert aber im Glas des Spiegels weiter bis zur Metallschicht. Dort wird fast alles Licht reflektiert und nur ein sehr kleiner Teil wird absorbiert.

Ideale Spiegel benutzen die sog. Totalreflexion. Unter bestimmten Umständen ist der transmittierte Anteil der Welle im zweiten Medium absolut null und wir können wirklich von totaler Reflexion sprechen. Natürlich gibt es immer ein kleines Bisschen Absorption im Material, aber wir verlieren den Anteil nicht, der in anderen Fällen transmittiert wird. Für Anwendungen, wo es darauf ankommt, dass bei der Reflexion wirklich nichts verloren geht, wird Totalreflexion eingesetzt.

“Direkte Reflexion entsteht an sämtlichen glatten Oberflächen, z.B. Metall, Glas, Wasser, glänzender Kunststoff etc.”

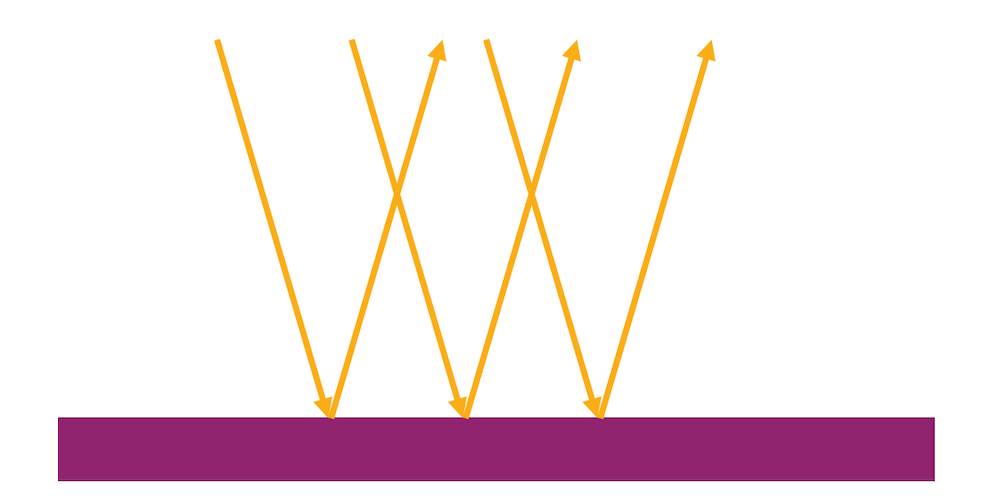

Direkte Reflexion und diffuse Reflexion (Streuung)

Im folgenden Bild sehen wir die beiden Arten der Reflexion sehr schön:

Wo der Sand noch sehr nass ist, haben wir eigentlich eine dünne und v.a. sehr ebene Wasserschicht, die direkt reflektiert. Diese Schicht erscheint uns glänzend und wir sehen ein klares oder zu mindest erkennbares Spiegelbild.

Dort, wo das Wasser versickert ist, wird die Sandoberfläche sichtbar, die uneben und körnig ist. Das Licht reflektiert an den einzelnen Sandkörnern zwar direkt, insgesamt entsteht aber eine diffuse Reflexion und der Sand erscheint matt. Der Sand reflektiert das Licht, aber wir können kein Spiegelbild mehr erkennen.

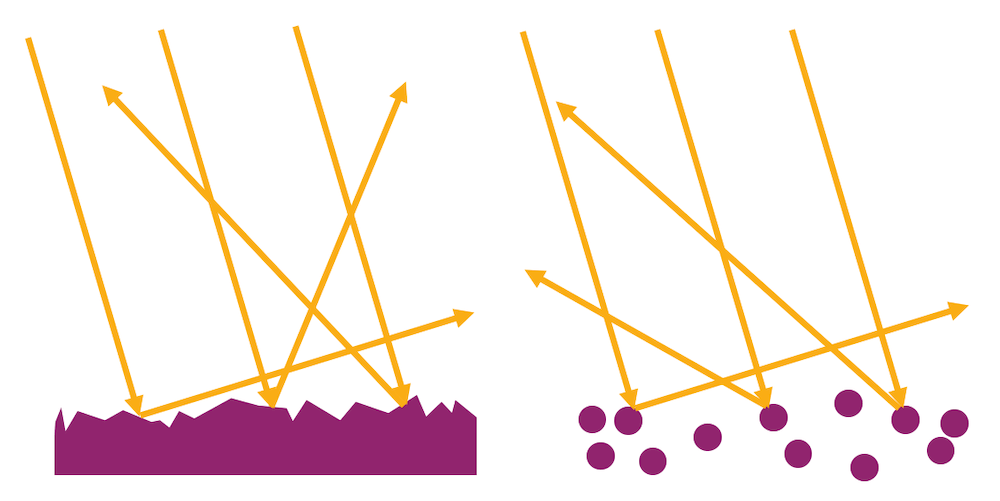

Der Grund für den Unterschied zwischen direkter und diffuser Reflexion liegt demnach an der Oberflächenstruktur.

Direkte Reflexion entsteht an sämtlichen glatten Oberflächen, z.B. Metall, Glas, Wasser, glänzender Kunststoff etc.

Nicht-glatte (raue) Oberflächen können wir uns als viele kleine, verschieden orientierte glatte Oberflächen vorstellen.

Wegen der unterschiedlichen Orientierung dieser kleinen Teilflächen werden die Lichtstrahlen zwar auch nach dem Reflexionsgesetz reflektiert, doch die unterschiedlichen Ausrichtungen der Teilflächen streuen die Strahlen in alle Richtungen.

Wir sprechen in diesem Fall von diffuser Reflexion oder von Streuung. Die meisten realen Oberflächen sind in dieser Art.

Wird eine Oberfläche durch Polieren glatter und glänzender gemacht, heisst das nichts anderes, als dass die vielen Teilflächen kleiner und insgesamt flacher gemacht werden. Als Beobachter sehen wir, wie die polierte Oberfläche anfängt zu glänzen. In Wirklichkeit werden die reflektierten Strahlen einfach weniger zufällig gestreut, sondern verlassen alle die Oberfläche mit nur noch schwach abweichenden Reflexionswinkeln, wie das bei der idealen direkten Reflexion der Fall ist. ✨

Kleine Partikel oder Tröpfchen streuen die Lichtstrahlen ebenfalls in alle zufällige Richtungen. Wir kennen diese Art von diffuser Reflexion aus trüben Flüssigkeiten (Emulsionen und Suspensionen) oder bei Aerosolen (Rauch, Nebel).

“Nur die Wellenrichtung, die dem kürzesten Weg entspricht, wird nicht ausgelöscht”

Konstruktion des Strahlengangs bei der Reflexion

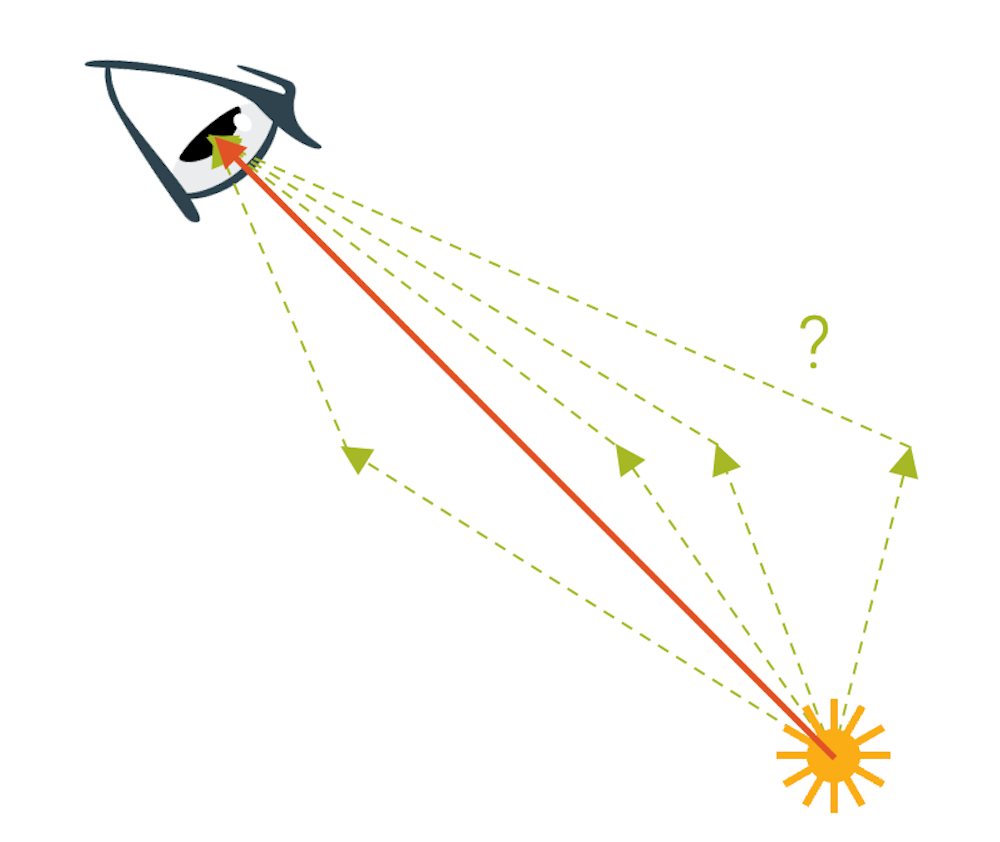

Welchen Weg nimmt das Licht bei der direkten Reflexion ein? Die korrekte Antwort wäre, dass das Licht als Welle den Raum ausfüllt und es keinen speziellen “Weg” gibt.

Wenn wir aber einen Laserstrahl auf einen Spiegel richten, können wir feststellen, dass er nach dem Reflexionsgesetz gespiegelt wird. Was stimmt jetzt? 🤔

Gemäss dem Fermat’schen Prinzip bleibt die Welle, die den extremalen Weg genommen hat als Strahl übrig, weil sich alle anderen Wellen in der Überlagerung gegenseitig ausgelöscht haben. Um die Sache zu vereinfachen ersetzen wir “extremal” mit “minimal”, d.h. alle Wellen, die einen zu langen Weg auf sich nehmen, löschen sich gegenseitig aus. Nur die Wellenrichtung, die dem kürzesten Weg entspricht, wird nicht ausgelöscht und kann z.B. als Laserstrahl beobachtet werden.

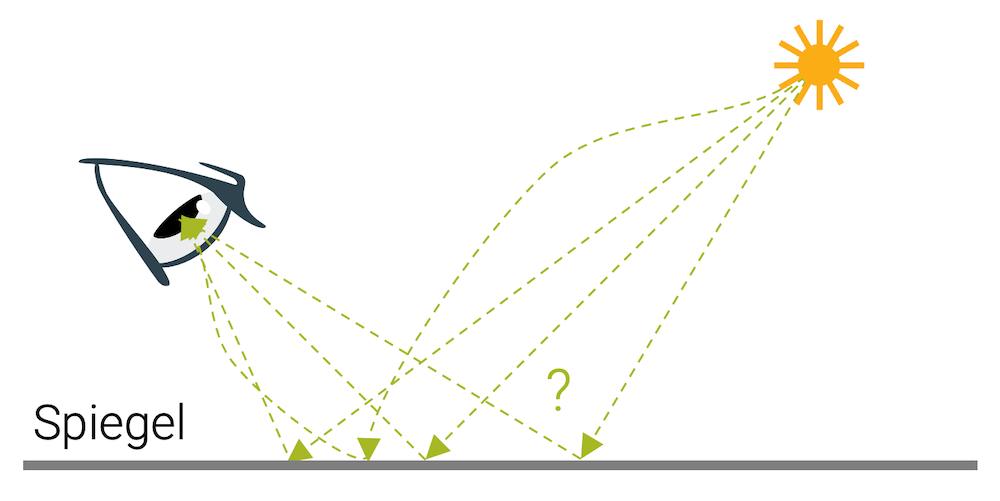

Wie müssen wir den Strahlengang konstruieren, damit der Weg minimal ist? Die einfachste Antwort ist, wenn wir den Spiegel kurzzeitig weglassen. In der folgenden Grafik ist klar, dass die gerade Linie (ohne Knick) den kürzesten Weg darstellt.

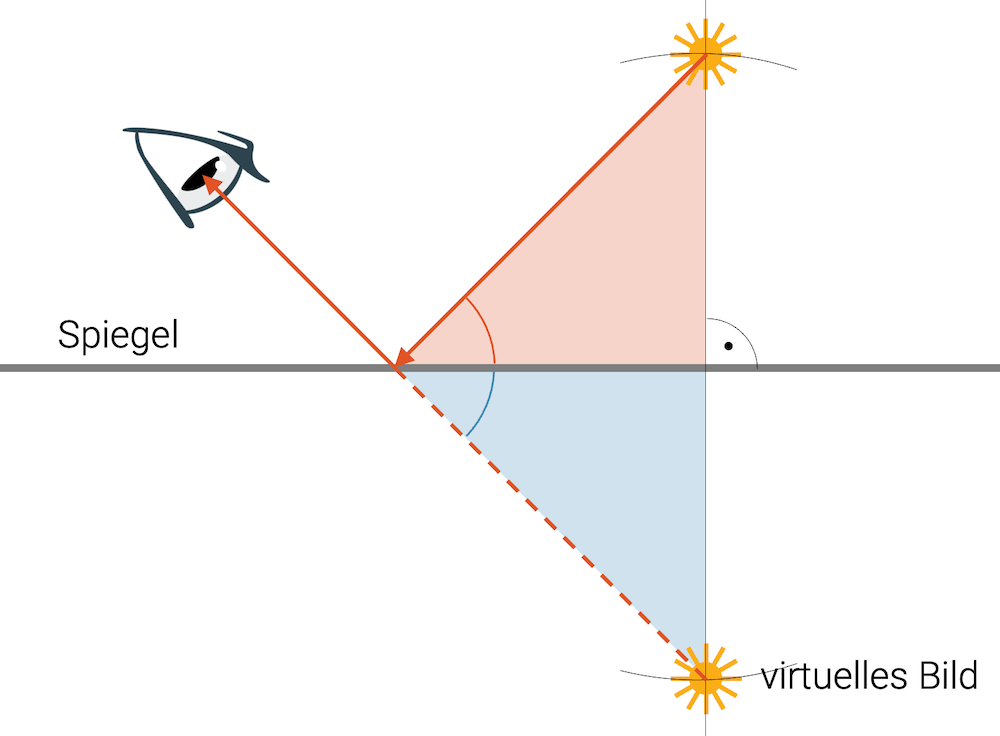

Wir kriegen genau diesen Weg, wenn wir von der Lichtquelle ein Lot auf die Spiegelebene fällen und dann in gleichem Abstand das virtuelle Bild der Quelle bestimmen. Sobald wir diese virtuelle Quelle mit dem Auge des Beobachters verbinden, erhalten wir den kürzesten Weg und v.a. erhalten wir so den richtigen Reflexionspunkt, wo der Lichtstrahl auf dem Spiegel reflektiert wird.

So musst du den Strahlenverlauf konstruieren:

- Das Lot von der Punktquelle auf die reflektierende Fläche fällen

- Den virtuellen Bildpunkt in gleichem Abstand zur Spiegelebene auf dem Lot abtragen

- Den Lichtstrahl vom virtuellen Bildpunkt zum Auge ziehen: Das gibt uns den Reflexionspunkt (genauer Ort der Reflexion auf der Grenzfläche)

- Verbinden des Reflexionspunktes mit der realen Punktquelle

Dass genau diese Konstruktion den kürzesten Weg ergibt, können wir mit Hilfe der geometrischen Ähnlichkeit erkennen. Das blaue Dreieck und das rote Dreieck haben die gleichen Winkel. Sie sind Spiegelbilder von einander, d.h. die gestrichelte Hypotenuse des blauen Dreiecks ist genau gleich lang, wie die durchgezogene Hypotenuse des roten Dreiecks.

Wir wissen ja, dass die direkte Verbindung den kürzesten Weg vom virtuellen Bild zum Auge darstellt. Somit ist der Strahlenweg genau gleich lang und entspricht deshalb ebenfalls dem kürzest möglichen Weg für den Strahl via Spiegel.

“Eine korrekte Konstruktion erfüllt automatisch das Reflexionsgesetz”

Reflexionsgesetz

Der Einfallswinkel \(\alpha\) ist der Winkel zwischen dem Strahl und dem Lot auf die Spiegelebene, der Grenzfläche zwischen beiden Medien. Der reflektierte Strahl verlässt die Grenzfläche mit dem gleichen Reflexionswinkel \(\alpha ‘\) und bleibt in der Einfallsebene. Die Einfallsebene beinhaltet die beiden Strahlen und das Lot.

\[ \alpha = \alpha ‘ \]

Wenn wir das virtuelle Bild korrekt konstruieren (siehe oben) erfüllen wir automatisch das Reflexionsgesetz. 😎

“Im Theater und in der Magie wird die Illusionstechnik ‘Pepper’s Ghost’ häufig angewandt”

Entstehung eines virtuellen Bildes

Die Gegenstände, die wir sehen, senden Lichtstrahlen ab, die in unser Auge eintreffen. Eine Lichtquelle produziert ihr eigenes Licht. Andere Objekte reflektieren oder streuen Lichtstrahlen, die dann in unser Auge gelangen.

Unser Auge kann nur feststellen, dass bestimmte Lichtstrahlen eingetroffen sind. Wir können nicht wissen, woher die Lichtstrahlen stammen oder ob es sich um eine Lichtquelle handelt oder um gestreutes Licht.

Aus Erfahrung kommen Lichtstrahlen immer auf geradem Weg zu unserem Auge, d.h. unser Gehirn nimmt immer automatisch an, dass jeder Lichtstrahl auf einem geraden Weg zum Auge gelangt ist. Dass der Strahl unterwegs reflektiert oder gestreut worden ist, können wir dem Lichtstrahl ja unmöglich anmerken.

In unserer ersten Grafik sieht der Beobachter einen Gegenstand und sagt sich: “Ich sehe eine Kerze” in einem bestimmten Abstand.

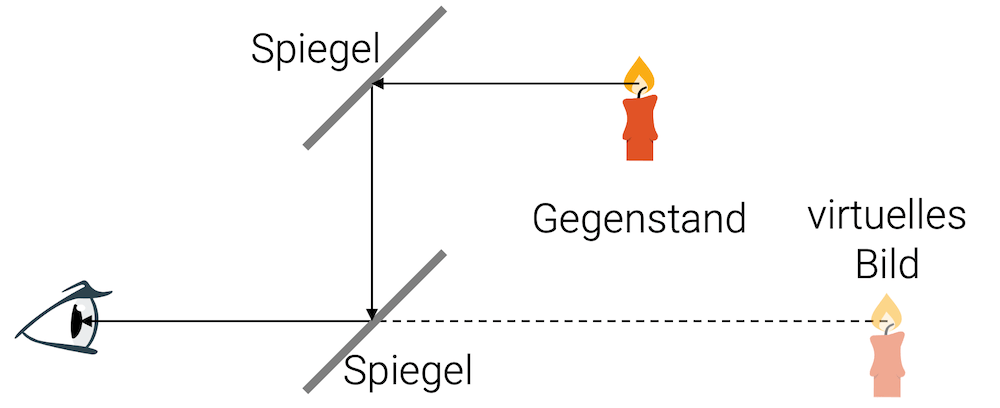

In der zweiten Grafik lenken wir den Lichtstrahl mit zwei Spiegel zwei Mal um. Die vom Lichtstrahl zurückgelegte Strecke ist gleich, wie im ersten Beispiel. Was sagt sich der Beobachter? Genau das Gleiche: “Es ist immer noch eine Kerze im gleichen Abstand”

Was der Beobachter meint zu sehen, ist das virtuelle Bild der Kerze und dieses virtuelle Bild ist tatsächlich am gleichen Ort wie die Kerze in der ersten Grafik. Für den Beobachter gibt es deshalb keinerlei Unterschied zur direkten Sicht auf die Kerze.

Für das Auge, das den Lichtstrahl empfängt, hat sich auch gar nichts geändert. Es ist der gleiche Lichtstrahl und er trifft unter dem gleichen Winkel in das Auge ein. Mit Hilfe unserer beiden Augen kriegen wir auch ein Gefühl für die Distanz zum Objekt.

Ein virtuelles Bild ist ein vom Beobachter vermutetes Objekt am falschen Ort, wo weder Objekt, noch Lichtstrahlen physikalisch vorhanden sind.

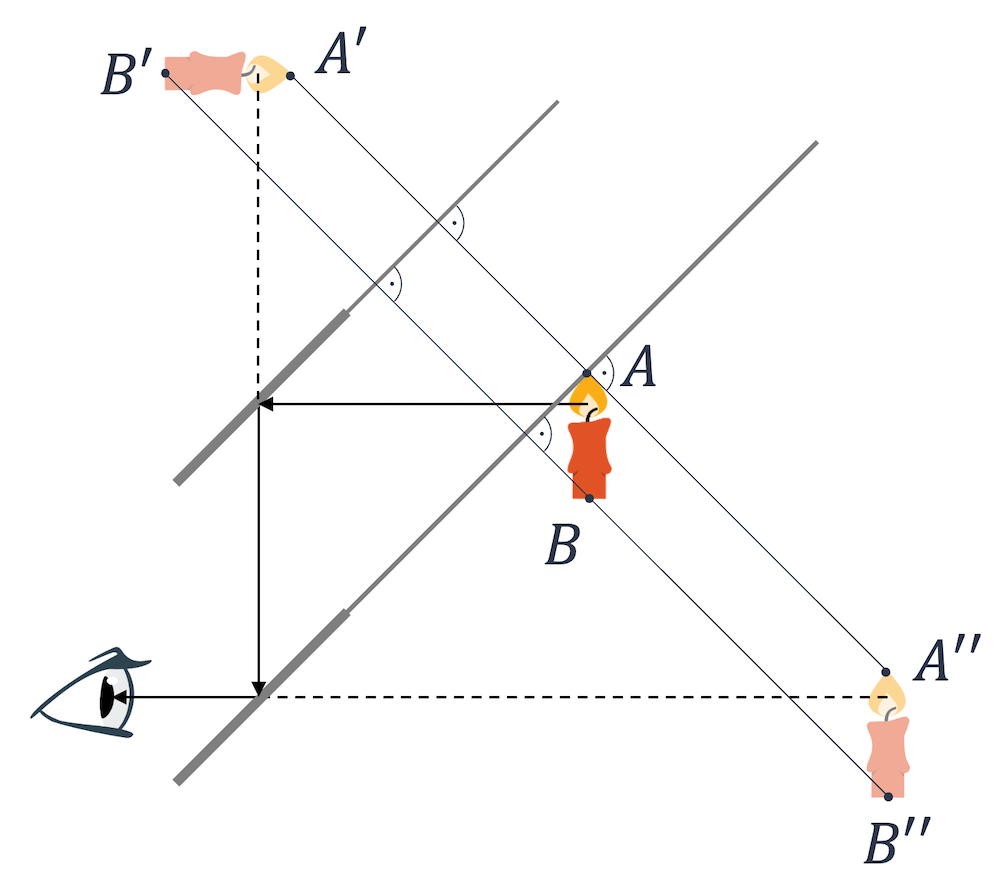

Die Konstruktion erfolgt auch bei mehrfacher Reflexion nach den oben beschriebenen Regeln. Neu ist nur, dass nicht nur ein Gegenstand gespiegelt werden kann, sondern auch ein Spiegelbild selbst kann nochmals gespiegelt werden.

Der Beobachter sieht hier das virtuelle Spiegelbild (Punkte \(A”\) und \(B”\)) des virtuellen Spiegelbilds (Punkte \(A’\) und \(B’\)) des Gegenstands (Punkte \(A\) und \(B\)).

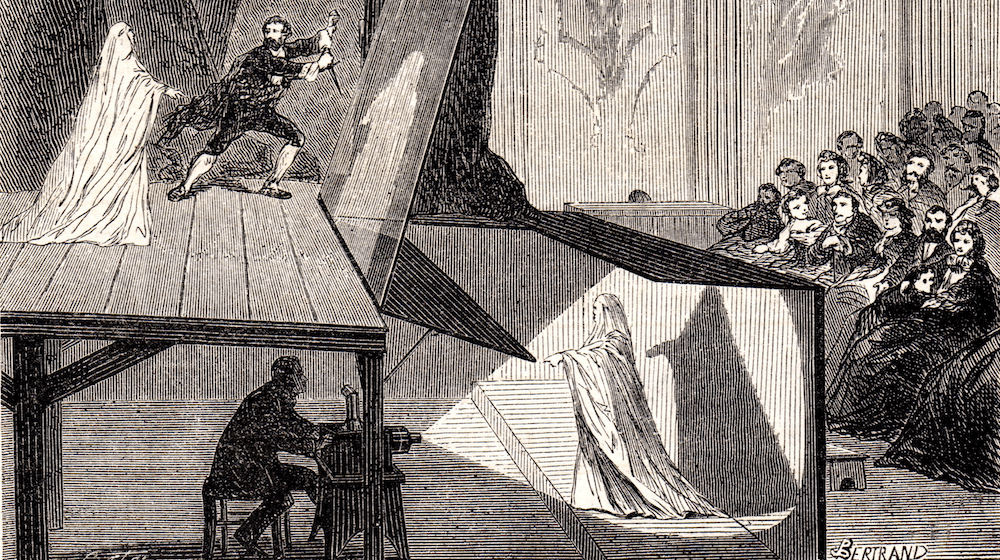

In der Welt des Theaters und der Magie wird die Illusionstechnik “Pepper’s Ghost” häufig angewandt: Mit Hilfe einer teilweise reflektierenden Scheibe sieht das Publikum die Schauspieler auf der Bühne, wie auch das virtuelle Bild eines Geistes. 👻

Weitere Videos

(keine externe Youtube-Videos zu diesem Thema)

Aufgabensammlung

Lernziele

Mini-Test

Um Zugang zum Mini-Test zu kriegen,

musst du vollwertiges Mitglied im Hacker-Club sein.

publiziert:

überarbeitet:

publiziert:

überarbeitet:

Schreib deine Frage / Kommentar hier unten rein. Ich werde sie beantworten.

Inhalt

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.